Leitung: Mag.a MARGIT APPEL, Politologin und Soziologin; als Erwachsenenbildnerin u.a. mitverantwortlich für den „Lehrgang Soziale Verantwortung“, über viele Jahre ein Erfolgsformat der Kath. Sozialakademie Österreichs

Leitung: Mag.a MARGIT APPEL, Politologin und Soziologin; als Erwachsenenbildnerin u.a. mitverantwortlich für den „Lehrgang Soziale Verantwortung“, über viele Jahre ein Erfolgsformat der Kath. Sozialakademie Österreichs

Wenn wir heute den Zustand unserer Demokratie betrachten, fallen eine Reihe von Baustellen und Herausforderungen ins Auge. Es scheint, als habe dieses System, mit dem wir unser Zusammenleben regeln, einen Vertrauensverlust erlitten.

Im ersten Teil des Workshops ging es um die Ursachen für diese Entwicklung und für die damit einhergehende Spaltung unserer Gesellschaft in vielen Bereichen: War das demokratische System, das allen Bürgerinnen und Bürgern Teilhabe und Möglichkeiten zur Mitgestaltung in Aussicht stellt, bisher nicht gut genug? – weil viele Menschen und Gruppen sich davon ausgeschlossen fühlen; weil das zugrundeliegende Wohlstandsversprechen nicht für alle eingehalten wurde; weil die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen auch in diesem Setting nicht verhindert wird?

Von daher wurden die Ver-Ursacher in den Blick genommen, und zwar in differenzierter Weise:

Denn: Niemand ist allein schuld an den gegenwärtigen Verwerfungen; wenn wir in der Frage, warum es nicht „besser läuft“, mit dem Finger auf andere zeigen, deuten vier Finger auf uns selbst zurück. Fakt ist: Es liegt an uns allen, dass das Erfolgsmodell der Nachkriegszeit heute von Aushöhlung bedroht ist – weil zu wenige sich aktiv einbringen und beteiligen.

Von daher wurden im dritten Teil des Workshops Perspektiven entwickelt, wie wir die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt wieder stärken können – an jenen Orten, die schon Kolping im Blick hatte, weil sich dort Menschen „mischen“ (Schule, Arbeit, Vereine, Gemeinden u.a.m.) und an denen sich die Zukunft unserer Gesellschaft entscheidet.“

Als Einstieg wurde das Achsen-Modell sozialer Schließung von Stephan Lessenich vertieft, unterstützt durch ein Handout. Die TeilnehmerInnen waren dann eingeladen, in Murmelgruppen zu zweit bzw. zu dritt der Frage nachzugehen, auf welcher der vier Achsen der Handlungsbedarf ihrer Meinung nach am größten sei – um Demokratie abzusichern und zu vertiefen.

In der folgenden Austauschrunde im Plenum wurden die TeilnehmerInnen gebeten, sich vorzustellen, etwas zur besprochenen Handlungspriorität zu sagen und mitzuteilen, auf welcher der Achsen sie sich am wirksamsten für mehr Demokratie engagieren können / wollen. Spannenderweise ergab diese Austauschrunde, dass die Handlungspriorität für mehr Demokratie von vielen auf der vertikalen Achse gesehen wird: Besitzende versus Nicht-Besitzende. Als Begründungen wurde genannt, dass auf dieser Achse die größte Macht, sowohl vom ökonomischen als auch vom sozialen Kapital her, verortet ist. Einflussnahme / Lobbying mit allen Mitteln um die eigenen Interessen immer wieder an erster Stelle des politischen Prozesses zu positionieren, machen diese Macht aus. Häufig wurde festgestellt, dass die Macht der Besitzenden beim Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den planetaren Grenzen die entscheidende Rolle spielt. Das anonyme Kapital, so eine TeilnehmerIn, agiere verantwortungslos. Von den mächtigen AkteurInnen auf der vertikalen Achse käme das Prinzip des „Mehr, mehr, mehr“. Aber nicht nur die Verantwortungslosigkeit von Unternehmen und InvestorInnen wird problematisiert, sondern auch die eigene Schuld an der Zerstörung der Umwelt und der Lebenschancen von Menschen in den Ländern des Südens.

Der eigene Einfluss, oder die eigene Wirksamkeit wird auf der externalen Achse – wo es um die Konflikte um die Nutzung der natürlichen Ressourcen geht – am größten eingeschätzt, bzw. sieht man dort am ehesten konkrete Handlungsmöglichkeiten. Ein paarmal erwähnt wurde ein Positionspapier von Kolping zur organisationsinternen Reduzierung von Ressourcen. Solche Instrumente werden begrüßt. Sich am eigenen Arbeitsplatz für Nachhaltigkeit, Umweltgerechtigkeit zu engagieren, kam einigen TeilnehmerInnen besonders vielversprechend vor.

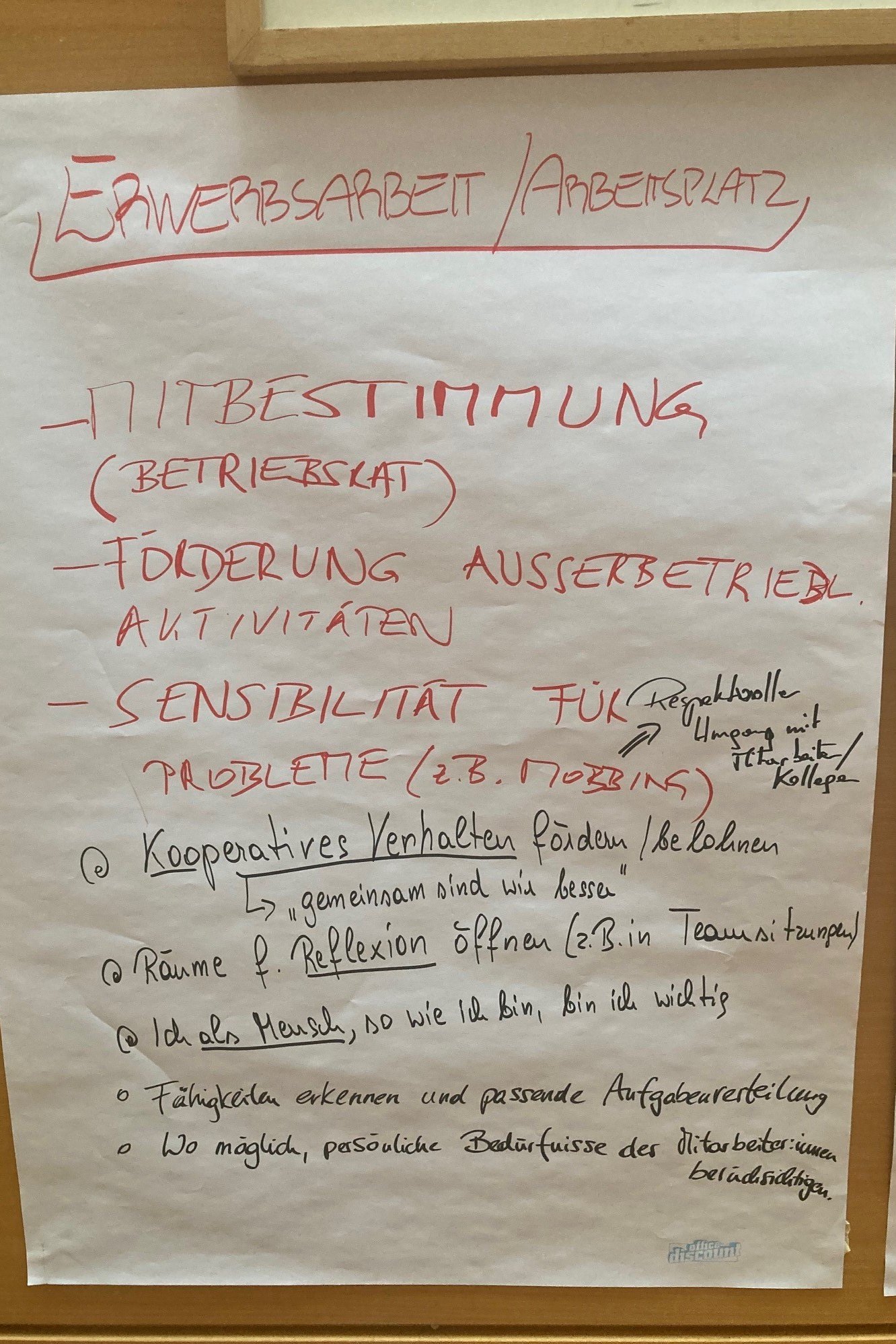

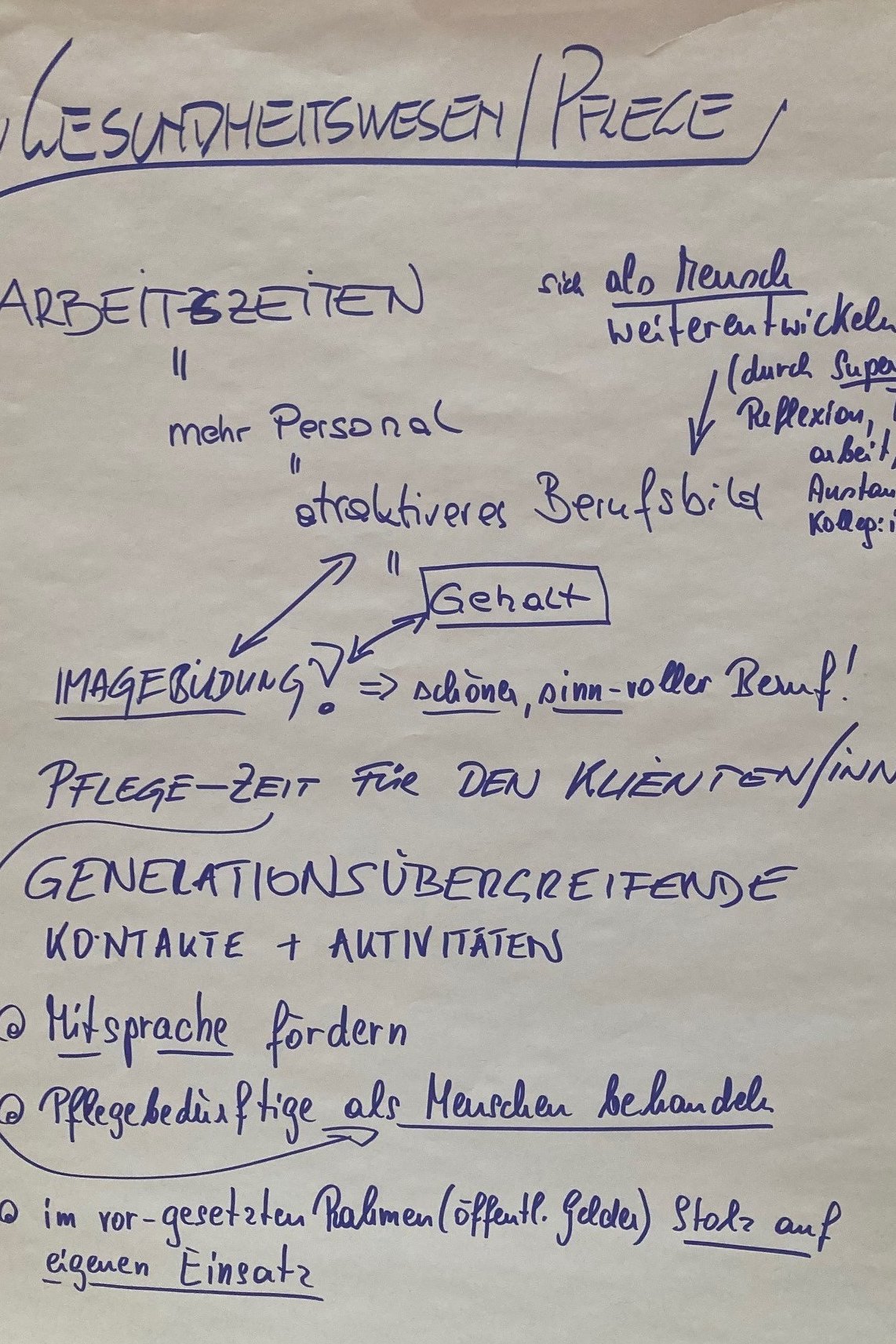

In einer zweiten Runde wurden die im Referat näher ausgeführten vier Orte sozialen Zusammenhalts zum Thema gemacht. In Anlehnung an die World-Café-Methode waren auf vier Tischen Plakate und Stifte ausgelegt. Die Plakate waren jeweils mit einem der Orte beschriftet: Erwerbsarbeit / Arbeitsplatz, Schule / Ausbildung, Gesundheitswesen / Pflege, Behörden / Sozialeinrichtungen. Die TeilnehmerInnen teilten sich auf die vier Tische auf und starteten den Rundgang – am Ende hatte jede Kleingruppe einen Beitrag zu jedem der vier Themen geleistet. Ausgangspunkt war die Frage: „Wie lassen sich die Orte sozialen Zusammenhalts stärken.